風邪を引いた後、しばらく咳だけが続くことはあると思います。風邪でなくても寒さや乾燥が引き金となって咳こむこともあるでしょう。しかし、2週間以上続く咳は風邪ではない可能性があります。風邪の原因は80~90%がウイルスで残りの10%が細菌とされています。風邪ウイルスは体内に侵入kして増殖しますが、免疫機能が働くため、安静にしていれば自然に治っていく場合がほとんどです。しかし、2週間経ってもまだ、咳が治らない、眠れないほど激しい咳が続く場合は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支拡張症、間質性肺炎など他の病気の場合もあるので放っておかず、呼吸器専門医の受診をしましょう。今回の記事では、原因や予防、対策もご紹介しますので、ぜひ試してみてください。

なぜ、咳は出るの?

咳は体内に入ってきた異物を外に追い出すために起こる反応です。

体内に異物が入ってくると気道上にある咳受容体が刺激を受け、脳に伝わって咳が出る仕組みです。風邪などの呼吸器感染症や花粉症などのアレルギーはウイルスや細菌、アレルゲンなどの異物を追い出すことで身体を守っている役割を担っています。

咳の原因

咳の原因はさまざまですが、主な原因をご紹介します。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

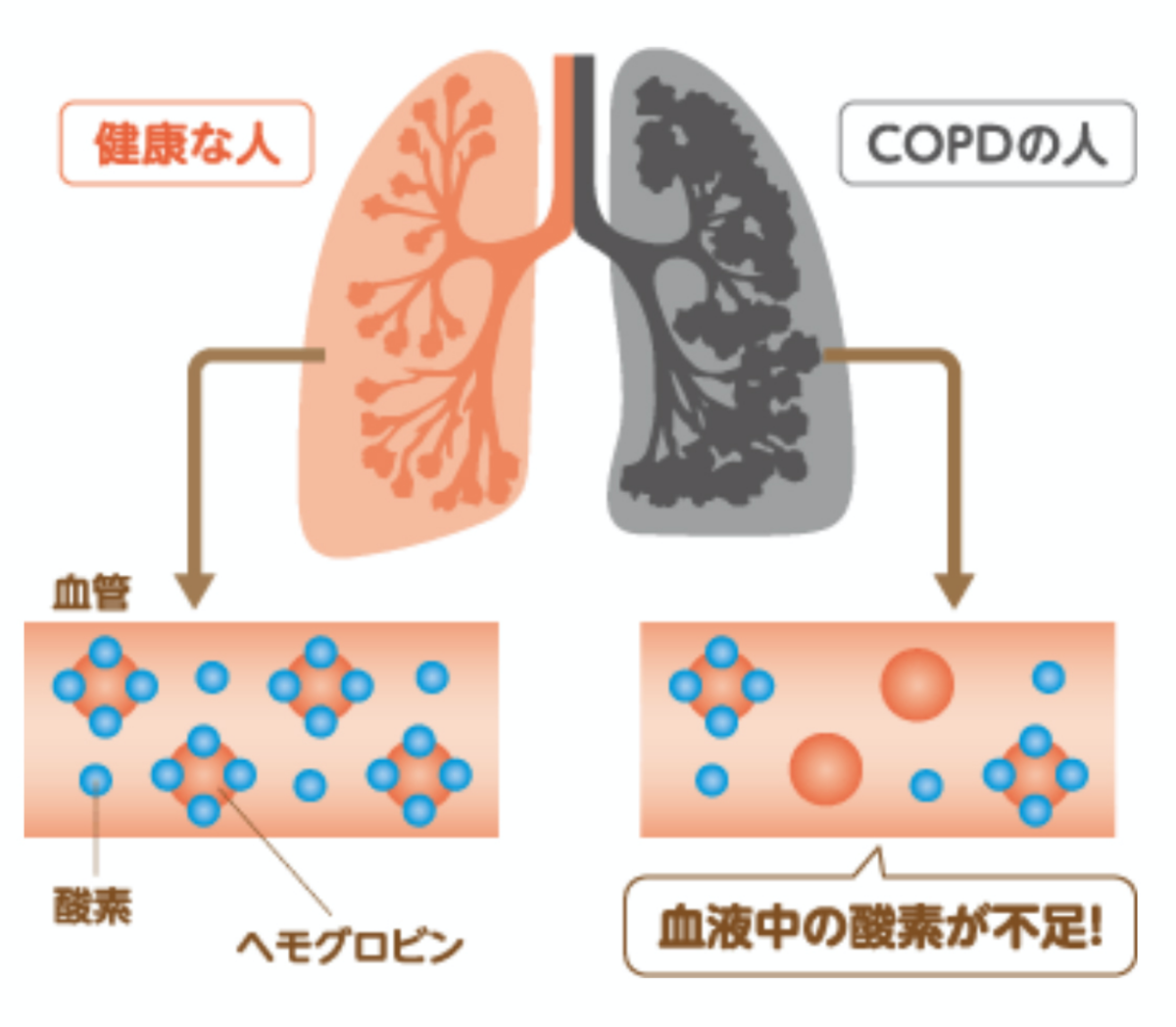

タバコ病とも言われ、大気に含まれるタバコの有害物質を吸引することで、肺や気管支に炎症を起こす病気で、肺の機能が低下します。喫煙者のおよそ15~20%が発症すると言われ、喫煙歴が長く、1日にタバコを吸う本数が多いほどリスクを伴います。長年の喫煙に蓄積して発症するので、40歳以上の人に多く見られます。進行すると血液中に十分な酸素を取り込むこと、余分な二酸化炭素を排出することが困難となります。症状は、寒暖を上ったり、下ったりする時に息切れがしたり、風邪などの感染症をきっかけに症状が悪化して痰が絡んで切れないこと咳が長引くことがよくあります。喘息と同じように「ゼー、ゼー」、「ヒュー、フュー」となることがありますが、喘息の人に比べて喫煙歴とタバコを吸う本数が多いことに比例し、特にご高齢の方に痰がよく絡む傾向があります。

間質性肺炎

肺が硬くなっていく病気で、多くの人が頑固な咳症状を伴います。1日を通して咳が出るため、進行すると息切れなどの症状が現われます。

気管支拡張症

気管支拡張症は、痰の混じった咳が続きます。息切れがあったり、時には血痰が出る場合もあります。また肺炎などの感染症を繰り返すことが多い病気です。

上気道咳嗽(がいそう)症候群(後鼻漏)

アレルギー性鼻炎(花粉症)や副鼻腔炎などに過剰に分泌された鼻水が喉まで流れ落ちてくることで咳が誘発されます。咳の多くは繰り返される咳払いで、鼻の奥に何か流れる感じとして自覚されることもあります。

肺結核

肺に結核菌が感染することにより咳が誘発されます。咳は痰が絡むことが多く、病気の進行とともに徐々に悪化していきます。長く続く微熱や体重減少、寝汗、血痰を伴うことがあります。肺結核は抵抗力の落ちた人に感染することが多く、高齢者や免疫抑制剤を服用している人は医師に相談しましょう。

逆流性食道炎

胃酸が逆流することで、気管支や喉を刺激することで咳が出ます。食後や横になると咳が悪化する、話すと咳が出るといった特徴があります。また胸やけやゲップと共に酸っぱい液体が上がってくるような症状があります。長引く咳の原因のうち5~8%程度が逆流性食道炎が原因であると言われています。気管支喘息やCOPDなどの病気と併存して咳により胃酸の逆流が悪化し、さらに咳が悪化に陥ることがあります。

セルフチェック

□階段を上ったり、下ったりすると息切れする

□会話中によく咳が出る

□咳が出ると止まらず、出ない時は全く出ない

□同世代の人と同じスピードで歩くのが辛い

□呼吸がゼーゼー、ヒュー、ヒューする

□天気により咳がひどくなる

□咳で目が覚める

予防と対策

1回咳をすると約2kcalのエネルギーを消耗すると言われます。例えば100回、咳をすればジョギングを30分程度したのと同じぐらいの消費量になります。咳の積み重ねにより体力の消耗や夜中の場合は、咳で目が覚めたり、十分な睡眠ができず、睡眠不足に陥ってしまうことがあります。

予防

1.はちみつ・コーヒー

はちみつには抗炎症作用や抗酸化作用があり、咳の改善に作用すると言われています。ただし、1歳未満の乳幼児はボツリヌス菌に感染する危険がありますので、絶対に与えないでください。

また、コーヒーに含まれるカフェインに気管支を拡張する作用や抗炎症作用があります。朝食時に濃いコーヒーを飲むと喘息の症状が改善、コーヒーを1日3杯以上飲む人は、コーヒーを全く飲まない人に比べて喘息を発症するリスクが少ないと言われています。コーヒーを飲まない人やお子さんの咳が辛そうな時は、お湯にはちみつを入れて飲み、お好みでレモン汁を少し入れると飲みやすくなります。

2.室内の湿度調整

室内の空気が乾燥すると気道が刺激されます。また、異物を除去する働きも弱まるため、咳が出やすくなります。部屋の湿度は40~60%が望ましいです。また水やぬるま湯をこまめに飲んで、加湿器を使って喉が乾燥しないよう心がけましょう。もし、加湿器がない場合は、濡れたタオルを干したり、水を入れた容器を部屋に置いて乾燥を防ぎましょう。ただし、部屋の湿度が60%以上になるとダニやカビが繁殖しやすくなるので要注意です。また、湯船に浸かることで湯気で喉や気管支の乾燥が防ぐことができ効果的です。

3.感染予防

マスクの着用

マスクで口と鼻を覆うことでウイルスや細菌、アレルゲンの侵入を防ぐことができます。また、マスクを着用すると喉が保湿できるので、乾燥による咳を防ぐことができます。

うがいをする

喉や口の中に入ったホコリや花粉などの異物を水で洗い流すことができます。また、喉の保湿や血行促進にも役立ちます。

4.歯磨き

ウイルスや細菌の感染対策として歯磨きも効果的です。特に就寝中に増えた口の中の雑菌は体内に侵入しやすいので、咳の原因となる場合があります。就寝前と起床後の歯磨きは大切です。

5.鼻呼吸を意識する

鼻の粘膜や鼻毛が異物やウイルスを取り除いてくれます。吸った空気が鼻の中で適度に加温、加湿されるため、呼吸器にも良い呼吸法です。

ストレッチ対策

呼吸筋ストレッチ

●肩のストレッチ

①息をゆっくり吸いながら肩を上にあげます。

②息をゆっくり吐きながら肩を後ろに回して下ろします。

●首のストレッチ

①片方の手を頭の後ろに当てて、息をゆっくり吸いながら頭を横に倒します。

この時、肩が上がらないように意識しましょう。

②息をゆっくり吐きながら元の姿勢に戻します。左右両方とも行います。

●背中のストレッチ

①両手を胸の前で組みます。重心はかかとに置いて、膝は軽く曲げます。

②息をゆっくり吸いながら背中を丸め、大きなボールを抱えるように腕を前に伸ばします。

③息をゆっくり吐きながら元の姿勢に戻します。

●胸のストレッチ

①腰の後ろで両手を組み、息をゆっくり吸います。

②ゆっくり息を吐きながら両腕を斜め下に伸ばします。無理な場合は、手を組まずに行ってください。

●十分な睡眠、栄養バランスの良い食事、ウォーキングなど有酸素運動を取り入れ、免疫力を高めましょう。

まとめ

咳は身体の異変を知らせる”サイン”です。咳が止まらずに困った時は、喉を温め、加湿器などで潤しましょう。もし、2週間以上も続いているなら喘息、COPDなど呼吸器系の病気が疑われます。咳の原因が喘息の場合は市販薬では咳が悪化してしまう場合があります。風邪でもないのに咳が長く続いている場合は、早めに呼吸器内科やアレルギー専門医の受診をし、適切な治療を受けましょう。これからインフルエンザや風邪などの感染症も流行しますので、十分な睡眠、栄養バランスの摂れた食事、適度な運動でしっかり養生しましょう。

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD

- 健康

- 三七人参

- 食生活

- 自律神経

- 食事

- 会員の声

- 運動

- 睡眠

- ストレス

- 食養生

- 交感神経

- アンチエイジング

- 副交感神経

- アルコール依存症

- 血管

- 入浴

- 美容

- 老化防止

- 血液

- 頭痛

- 動脈硬化

- 認知症

- 漢方

- アレルギー

- 生活

- エアコン

- 東洋医学

- 免疫

- 自律神経、交感神経、副交感神経、寒暖差疲

- 文山

- 皮膚

- 熱中症

- 痛み

- 養生

- 脳梗塞

- 血糖値

- ダイエット

- 筋トレ

- 肝臓

- 寒暖差

- 三七畑

- コレステロール

- 乾燥

- 酸欠

- 若見え

- いびき

- 目

- 無呼吸症候群

- アルツハイマー

- 汗

- 高血圧

- ウィルス

- ストレッチ

- 筋肉

- 歯周病

- 難聴

- LDL

- 食物アレルギー

- スマホ

- 花粉

- 寒暖差アレルギー

- 腹八分目

- 夏バテ

- 難聴と認知症の関係性

- 腰痛

- 文山旅行記

- 白内障

- HDL

- タンパク質

- 掃除

- カビ

- 酸素欠乏症

- 血糖値スパイク

- 寝相

- 寝返り

- 冬場 寒暖差

- 低体温

- 免疫力

- 腎臓

- 鼻水

- 鼻詰まり

- 副鼻腔炎

- 紫外線

- 秋バテ

- 日焼け

- 骨粗しょう症

- ステロイド

- 梅雨

- ヘバーデン結節

- たばこ

- ミオパチー

- 筋ジストロフィー

- 先天性

- 遺伝子

- 指定難病

- マスク

- マスク生活

- 深呼吸

- 葉酸

- 長寿

- BMI

- 体重

- 六月

- 心臓

- 睡眠障害

- 肌荒れ 美容 皮膚

- 不登校 起立性調節障害

- 口内炎

- 慢性腎臓病

- 更年期

- ホットフラッシュ

- エストロゲン

- 体臭

- 加齢臭

- 帯状疱疹

- 舌

- 基礎代謝

- 漸増抵抗運動

- 活性酸素

- 抗酸化

- 幸せホルモン

- 低血圧

- 立ちくらみ

- 変形性膝関節症

- 変形性関節症

- 外反母趾

- 扁平足

- 痛み,腰痛

- 痛風、尿酸値、高尿酸値症

- 便秘、下痢

- ヒートショック

- 誤嚥性肺炎

- 気象病

- 突発性難聴

- こむら返り

- ホメオスタシス

- 恒常性

- 妊娠

- 妊婦さん

- パートナー

- カルシウム

- 日焼け 紫外線 肌のトラブル 美容

- 慢性的な痛み

- 5月病

- うつ

- 大人の発達障害

- 自閉スペクトラム症

- 毛細血管

- 冬

- 野菜

- 根菜

- 抜け毛

- 起立性調節障害

- へバーデン

- 文山、文山旅行記

- 心筋梗塞

- 梅雨 梅雨時期 養生

- 舌診

- コレステロール,LDLコレステロール,H

- 変形性膝関節症,変形性関節症

- 笑い

- セロトニン

- オキシトシン

- ドーパミン