胃は体にとって、単に食べ物の通り道であるだけでなく、生命維持に欠かせない重要な役割を担う器官です。

胃にやさしい生活を日々意識することで病気から意を守ることができます。

そんな胃について今回は解説していきます。

Contents

胃の働き

胃は、私たちが食べたものを消化し、栄養として吸収できるようにする、非常に重要な役割を担う臓器です。その働きは大きく分けて以下の3つに集約されます。

1. 食べたものを一時的に貯蔵する

胃は、袋状の臓器で、空腹時はしぼんでいますが、食事をすると1.5〜2.5リットルもの食べ物を貯めることができます。これにより、一度にたくさんの量を食べても、小腸へ少しずつ送ることができ、消化吸収の負担を軽減しています。

2. 消化・殺菌をする

胃の主な働きであり、以下の要素が組み合わさって行われます。

蠕動(ぜんどう)運動: 胃壁の筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、食べたものをかき混ぜます。この動きによって、食べ物は胃液とよく混ざり合い、消化されやすい「粥状」になります。

胃液の分泌: 胃液は、胃の粘膜にある細胞から分泌され、主に以下の3つの成分から成り立っています。

胃酸(塩酸): 非常に強い酸性(pH 1~2)で、食べ物に含まれるタンパク質を変性させ、消化酵素の働きを助けます。また、食べ物と一緒に体内に入ってきた細菌を殺菌する役割も担っています。

ペプシノーゲン: 胃酸によって、タンパク質を分解する酵素「ペプシン」に変化します。

粘液: 胃酸は非常に強力なため、胃そのものも溶かしてしまう可能性があります。しかし、胃の粘膜は粘液の薄いベールで覆われており、この粘液が胃壁を胃酸から守る防御の役割を果たしています。

3. 食べたものを小腸へ送り出す

胃で粥状になった食べ物は、少しずつ胃の出口(幽門)から十二指腸へと送り出されます。この過程は、小腸での消化吸収がスムーズに行われるように、胃が時間をかけて調節しています。一般的に、食べ物が胃から空になるまでには3〜5時間かかるとされていますが、炭水化物、タンパク質、脂肪の順に胃を通過するスピードが遅くなります。

胃の働きと健康のバランス

胃は、「攻撃因子(胃酸やペプシン)」と「防御因子(粘液や血流)」のバランスを保ちながら、効率的に消化を行っています。しかし、ストレス、不規則な食生活、暴飲暴食、喫煙、過度の飲酒などによってこのバランスが崩れると、胃酸が胃粘膜を攻撃してしまい、胃炎や胃潰瘍といった病気を引き起こす原因となります。

健康な胃を保つためには、規則正しい生活、バランスの取れた食事、ストレスの管理が非常に重要です。

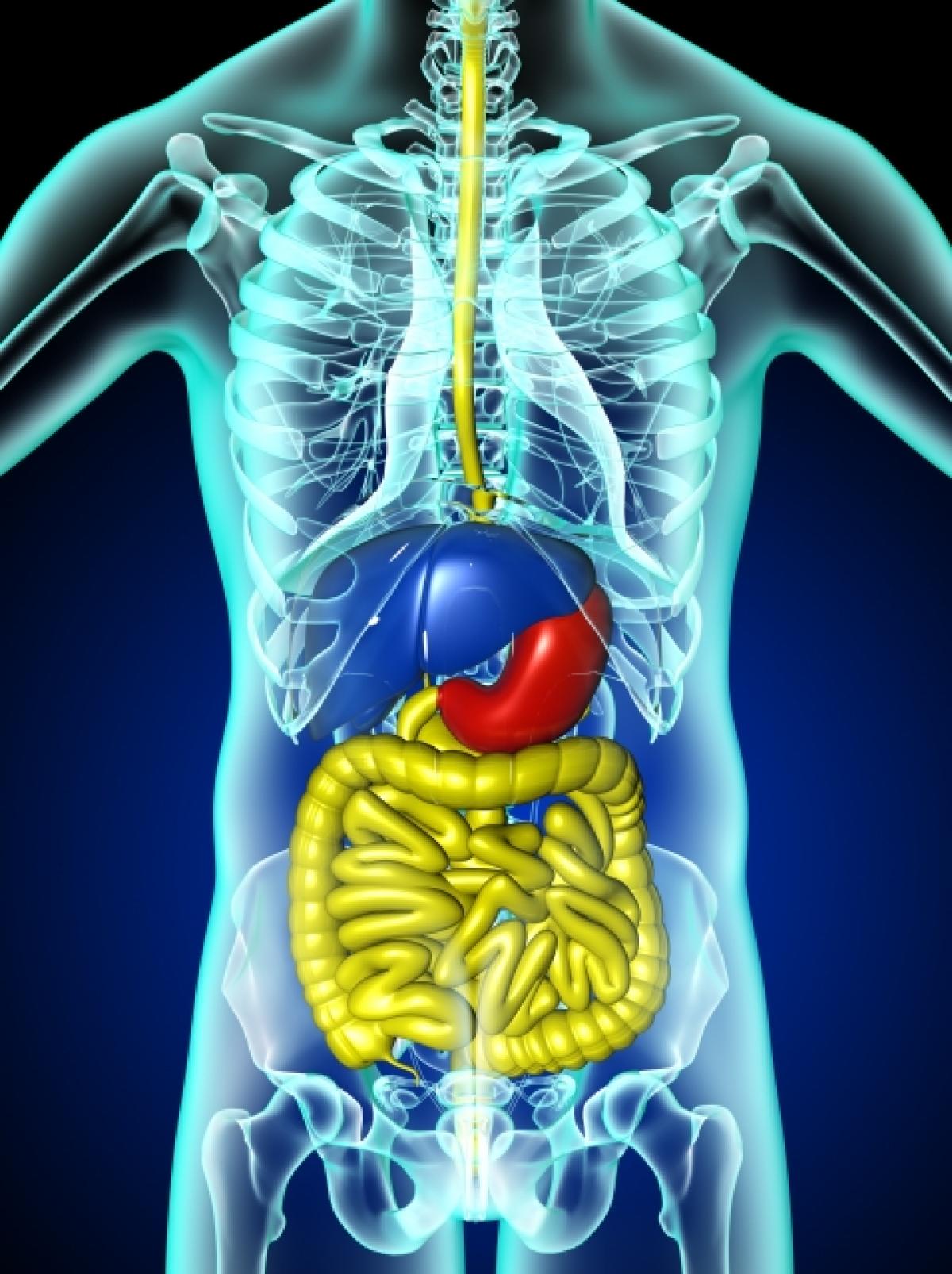

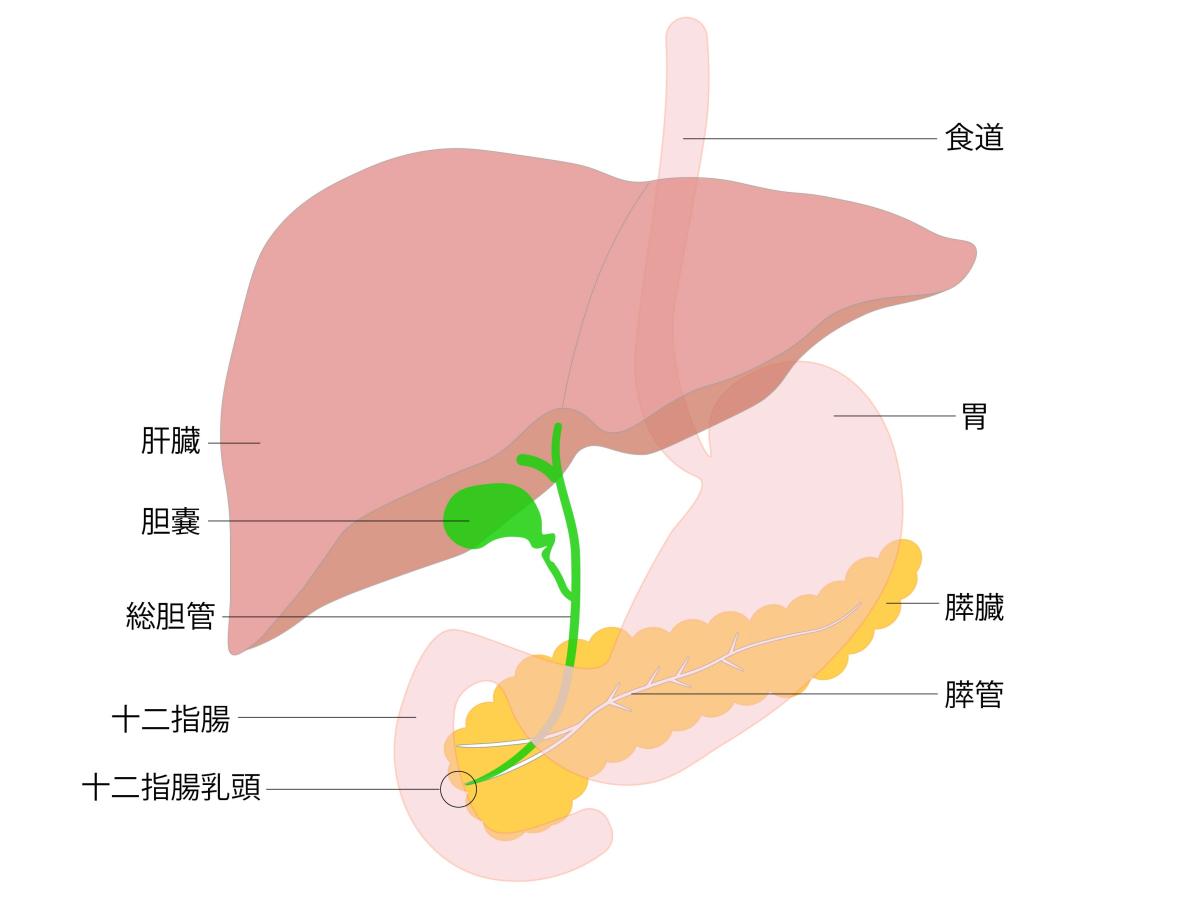

胃の構造

胃は、食道と十二指腸をつなぐ袋状の消化器官です。その構造は、食べ物の消化と運搬を効率的に行うために、いくつかの重要な部分に分かれています。

1. 胃の各部位の名称

胃は、大きく5つの部分に分けられます。

噴門(ふんもん): 食道から胃への入り口にあたる部分です。ここには括約筋があり、胃の内容物が食道へ逆流するのを防ぐ役割をしています。

胃底部(いきていぶ): 胃の上部、噴門よりも高い位置にあるドーム状の部分です。

胃体部(いたいぶ): 胃の中央で、最も大きな部分です。食べ物を一時的に貯蔵し、胃液と混ぜ合わせる蠕動運動が活発に行われます。

幽門前庭部(ゆうもんぜんていぶ): 胃の出口に近づくにつれて狭くなる部分です。

幽門(ゆうもん): 胃の出口にあたる部分です。ここにも括約筋があり、胃で消化された内容物(粥状)を、少しずつ小腸(十二指腸)へ送り出す量を調節しています。

また、胃は曲線を描く二つの辺でも区別されます。

大彎(だいわん): 胃の外側の大きなカーブです。

小彎(しょうわん): 胃の内側の小さなカーブです。

2. 胃の壁の構造

胃の壁は、内側から外側に向かって4つの層で構成されています。

粘膜: 胃の内側を覆う一番内側の層です。ここには胃液を分泌する腺細胞や、粘液を分泌して胃壁を保護する細胞などが密集しています。

粘膜下組織: 粘膜の下にある結合組織の層で、血管やリンパ管、神経などが通っています。

筋層: 食べ物をかき混ぜたり、送り出したりする蠕動運動を担う筋肉の層です。内輪走筋、中斜走筋、外縦走筋の3つの筋肉が、複雑な動きを可能にしています。

漿膜(しょうまく): 胃の最も外側を覆う薄い膜で、胃が他の臓器と摩擦を起こすのを防ぐ役割をしています。

3. 胃の機能と構造の関係

胃の袋状の構造は、食事を一度にたくさん摂取しても、それを一時的に貯蔵し、少しずつ小腸に送り出すことで、消化吸収の効率を最大化しています。また、強力な胃液を分泌する粘膜と、それを保護する粘液のバランス、そして食べ物をかき混ぜる筋層の働きが組み合わさることで、胃は食べたものを効果的に分解し、栄養素の吸収を助けているのです。

胃の病気の種類と原因

胃の病気には様々な種類があり、それぞれ症状、原因、治療法が異なります。代表的なものをいくつかご紹介します。

1. 胃炎

急性胃炎: 胃の粘膜が急激に炎症を起こす病気です。

原因: 暴飲暴食、過度の飲酒、ストレス、特定の薬剤(鎮痛剤など)、ピロリ菌感染、アレルギーなどが挙げられます。

症状: みぞおちの痛み、吐き気、嘔吐、食欲不振など。重症の場合は吐血することもあります。

治療: 安静にし、原因を取り除くことが基本です。症状に応じて薬物療法が行われます。

慢性胃炎: 胃の粘膜が長期にわたって炎症を起こしている状態です。

原因: ほとんどの場合、ピロリ菌の感染によるものです。

症状: 常に胃に不快感がある、胃もたれ、腹痛、食欲不振、胸やけなど。自覚症状がない場合もあります。

種類: 炎症の程度によって、表層性胃炎、びらん性胃炎、萎縮性胃炎などに分類されます。

2. 胃潰瘍

病態: 胃の粘膜が胃酸によって深くえぐれ、くぼみができた状態です。

原因: ピロリ菌感染、ストレス、薬剤などが主な原因です。

症状: 空腹時のみぞおちの痛み、胸やけ、吐き気など。重症の場合は吐血や黒い便(タール便)が出ることがあります。

3. ピロリ菌感染症

病態: ヘリコバクター・ピロリ菌が胃の粘膜に住み着くことで、慢性的な炎症を引き起こします。

原因: 主に幼少期の経口感染と考えられています。

関連する病気: 慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクを高めることが知られています。

治療: 除菌薬を服用することで、ピロリ菌を排除します。

4. 胃がん

病態: 胃にできる悪性腫瘍です。

原因: ピロリ菌感染が最大のリスク要因とされています。その他、遺伝、喫煙、過度の飲酒、塩分の多い食事なども関与すると考えられています。

症状: 初期にはほとんど自覚症状がないことが多いです。進行すると、みぞおちの痛み、胸やけ、吐き気、膨満感などが現れます。

治療: 早期発見・早期治療が重要です。内視鏡検査が有効な手段となります。

5. 機能性ディスペプシア

病態: 検査をしても胃に異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれや早期満腹感などの症状が慢性的に続く病気です。

原因: 胃の運動機能や知覚機能の異常、ストレスなどが関与すると考えられています。

6. その他の病気

胃ポリープ: 胃の粘膜にできる良性の隆起物です。ほとんどが良性ですが、一部にがん化するものもあります。

アニサキス症: 生魚に寄生するアニサキスという寄生虫が胃壁に刺さり、激しい痛みを引き起こす食中毒です。

逆流性食道炎: 胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。胃の病気ではありませんが、胃の機能と深く関連しています。

胃の不調を感じた場合は、自己判断せず、早めに消化器内科を受診して適切な診断と治療を受けることが大切です。

胃の病気の予防策

胃の病気は、日々の生活習慣と密接に関係しています。以下の点を心がけることで、胃の健康を守り、病気を予防することができます。

ピロリ菌の除菌: ピロリ菌感染が判明した場合は、早期に除菌治療を受けることが最も効果的な予防策です。除菌に成功すれば、胃炎や胃潰瘍の再発率が低下し、胃がんのリスクも大幅に減少します。

バランスの取れた食生活: 暴飲暴食や早食いは避け、規則正しい時間にバランスの取れた食事を摂りましょう。塩分の過剰摂取は胃がんのリスクを高めるため、控えめにすることが重要です。

刺激物の摂取を控える: 辛すぎるもの、熱すぎるもの、冷たすぎるもの、カフェインやアルコールは胃の粘膜に負担をかけます。

禁煙と適度な飲酒: 喫煙は胃がんのリスクを高めるだけでなく、胃の血流を悪化させ、粘膜の抵抗力を低下させます。飲酒も適量を心がけましょう。

ストレス管理: ストレスは胃の働きに大きな影響を与えます。趣味や運動などでストレスを上手に発散し、十分な睡眠と休息をとり、心身をリラックスさせることが大切です。

定期的な健康診断: 胃がん検診や人間ドックを定期的に受診し、早期発見に努めましょう。特に、ピロリ菌に感染していた方や家族に胃がんの既往がある方は、定期的な内視鏡検査が推奨されます。

まとめ

胃の病気は、その原因も症状も多種多様です。多くの場合、ピロリ菌感染や不規則な生活習慣が原因となります。日頃から胃の健康に意識を向け、不調を感じたら安易に市販薬に頼らず、専門医に相談することが重要です。適切な診断と治療、そして生活習慣の改善によって、健やかな胃を保ち、より良い生活を送ることができます。

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD

- 健康

- 三七人参

- 食生活

- 自律神経

- 食事

- 会員の声

- 運動

- 睡眠

- ストレス

- 食養生

- 交感神経

- アンチエイジング

- 副交感神経

- アルコール依存症

- 血管

- 入浴

- 美容

- 老化防止

- 血液

- 頭痛

- 動脈硬化

- 認知症

- 漢方

- エアコン

- アレルギー

- 東洋医学

- 生活

- 文山

- 自律神経、交感神経、副交感神経、寒暖差疲

- 免疫

- 皮膚

- 熱中症

- 痛み

- 脳梗塞

- 養生

- 血糖値

- ダイエット

- 肝臓

- 三七畑

- 寒暖差

- 筋トレ

- コレステロール

- 乾燥

- 酸欠

- 目

- いびき

- 若見え

- 無呼吸症候群

- アルツハイマー

- 汗

- 高血圧

- ストレッチ

- ウィルス

- 歯周病

- 筋肉

- 難聴

- LDL

- スマホ

- 食物アレルギー

- 花粉

- 腹八分目

- 夏バテ

- 寒暖差アレルギー

- 難聴と認知症の関係性

- 腰痛

- 文山旅行記

- 白内障

- HDL

- タンパク質

- 掃除

- カビ

- 酸素欠乏症

- 血糖値スパイク

- 寝相

- 寝返り

- 冬場 寒暖差

- 低体温

- 紫外線

- 鼻水

- 鼻詰まり

- 副鼻腔炎

- 秋バテ

- 日焼け

- 腎臓

- 骨粗しょう症

- 免疫力

- 梅雨

- ステロイド

- ヘバーデン結節

- ミオパチー

- 筋ジストロフィー

- 先天性

- 遺伝子

- 指定難病

- マスク

- マスク生活

- 深呼吸

- 葉酸

- たばこ

- 長寿

- 六月

- BMI

- 体重

- 心臓

- 睡眠障害

- 肌荒れ 美容 皮膚

- 不登校 起立性調節障害

- 口内炎

- 帯状疱疹

- 更年期

- ホットフラッシュ

- エストロゲン

- 活性酸素

- 抗酸化

- 体臭

- 加齢臭

- 幸せホルモン

- 低血圧

- 立ちくらみ

- 変形性膝関節症

- 変形性関節症

- 外反母趾

- 扁平足

- 痛み,腰痛

- 舌

- 基礎代謝

- 漸増抵抗運動

- 慢性腎臓病

- 痛風、尿酸値、高尿酸値症

- 便秘、下痢

- ヒートショック

- 気象病

- 誤嚥性肺炎

- 突発性難聴

- こむら返り

- ホメオスタシス

- 恒常性

- 妊娠

- 妊婦さん

- パートナー

- カルシウム

- 日焼け 紫外線 肌のトラブル 美容

- 慢性的な痛み

- 5月病

- うつ

- 大人の発達障害

- 自閉スペクトラム症

- 毛細血管

- 冬

- 野菜

- 根菜

- 抜け毛

- 起立性調節障害

- 文山、文山旅行記

- 心筋梗塞

- 梅雨 梅雨時期 養生

- 舌診

- コレステロール,LDLコレステロール,H

- 変形性膝関節症,変形性関節症

- 笑い

- セロトニン

- オキシトシン

- ドーパミン