約2000年前の漢の時代に書かれた医学書『黄帝内経』には、女性は7の倍数の年齢で体の変化が訪れると記されているとの事!

ではどういった体調変化が起こるのか読み解いていきたいと思います!

黄帝内経とは?

黄帝内経』は2000年以上前の中国で生まれた東洋医学の原典で、今も私たちの健康づくりに役立つ知恵が詰まっています。

「黄帝」と名がついていますが、実際は多くの医家たちが長い年月をかけてまとめたものです。

内容は『素問』と『霊枢』の2部に分かれ、基礎理論と臨床実践をバランスよく学べます。

現代の生活習慣病や心身の乱れにも、黄帝内経の知恵は大いに活かせます。

「女性は7の倍数」「男性は8の倍数」の年齢の時に節目を迎え、体に変化が訪れるという記述があります。

現代の生活習慣病予防にもつながる『黄帝内経』、今こそ学び直してみましょう!

なぜ7の倍数?

『黄帝内経』に記されている「女性は7の倍数で体調が変化する」という考え方は、東洋医学における「腎精(じんせい)」の理論に基づいています。腎精は、生命力や成長・発育、生殖機能を司る基本的なエネルギーとされ、年齢とともにその量や働きが変化すると考えられています。

この理論では、女性の身体は7年ごとに大きな節目を迎えるとされ、以下のような変化が示されています。

・7歳:乳歯が抜けて永久歯が生え、髪も豊かに伸びてきます。

・14歳:体の内側の生殖機能が整い、月経が安定して始まります。

・21歳:体力・生殖機能が成熟し、女性としての体の基盤が整います。

・28歳:筋肉や骨格が充実し、心身ともに最も健康的なピークを迎えます。

・35歳:肌や髪に徐々に衰えが見え始め、体力の変化を感じるようになります。

・42歳:ホルモンバランスの変動により、肌や髪の衰えが目立ちはじめます。

・49歳:閉経を迎え、生理的な大きな転換期に入ります。

・56歳:更年期を越え、体のエネルギーの巡りが弱くなり始めます。

こうした変化は自然なものであり女性の身体は、年齢とともにさまざまな変化を迎えます。

幼少期(0~8歳)には体の基礎的な発達が進み、思春期(8~18歳)では体の構造に変化が見られます。

性成熟期(18~40代半ば)は身体の機能が充実し、仕事や家庭など様々な生活のステージを経験します。

その後の更年期(40代半ば~50代半ば)では、卵巣の働きが衰え始め、ホルモンバランスの変化によって体調の不安定さが現れることもあります。

これらの変化は自然な過程であり、女性の生きる力や知恵とともに、成熟していきます。

体調の変化に伴って

若い時は『気』『血』『水』が充実して活発に流れていますが、歳をとるにつれその全てが不足し、流れも悪くなります。

特に35歳からは内臓機能が衰えは占めて『気』と『血』の少なさが目立ち疲れやすくなったり、肌の乾燥、シミやシワが増え回復力が衰え始めます。

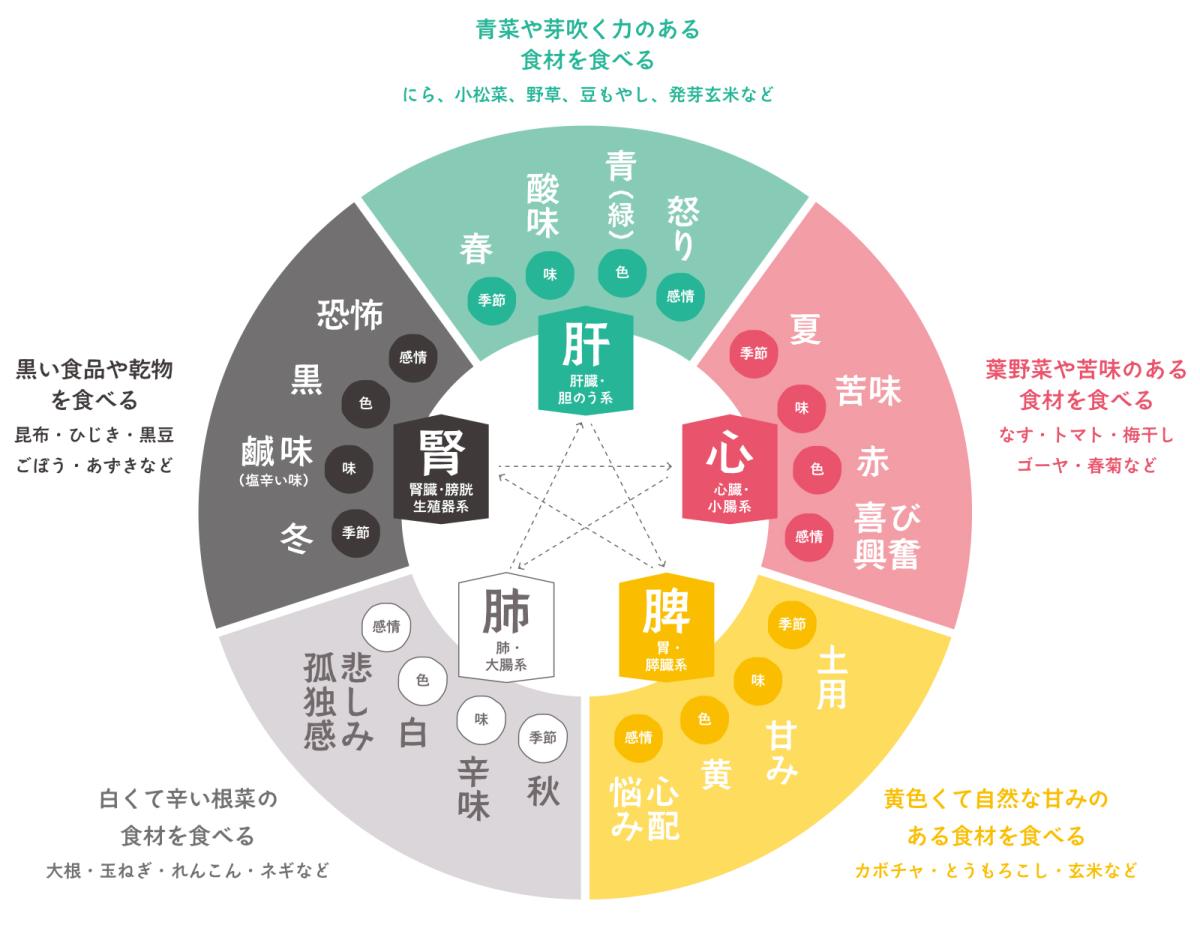

『気』『血』『水』をコントロールするのは『腎』『脾』『肝』といった臓器です。

『腎』は性ホルモンの働きであったり『脾』は胃腸の働きや免疫機能『肝』は造血をコントロールをしています。

『気』『血』『水』を養うためには普段の食事に気を付け年齢による心身の衰えを防ぎましょう。

・35歳~45歳

『気』『血』が衰え始める頃。また冷えを自覚する年代でもあります。体を冷やす飲食物を控えめに温める食材を多く摂り気血を補う食材をたくさん食べましょう!

くるみ、モロヘイヤ、レバー、山芋、豆など

・45歳~50歳

閉経前後10年間はホルモン低下により、更年期特有の症状が現れやすくなります。気の流れを改善する食材を摂り、心の不調を軽減しましょう。

干しブドウ、山芋、エビ、ウナギ、キノコ

まとめ

女性の体は「7の倍数」で大きな変化を迎えると言われています。『黄帝内経』には、7歳、14歳、21歳、28歳、35歳、42歳、49歳、56歳といった節目に合わせて体調が変化すると記されています。それぞれの年齢で体がどのように変わるのかを理解し、その時期に適したケアをすることが大切です。普段からバランスの良い食事を心がけ、体調を管理することで、年齢に合わせた健康を保つことができます。女性としてのライフステージを健康に過ごすために、普段から意識しましょう!

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD

- 健康

- 三七人参

- 食生活

- 自律神経

- 食事

- 会員の声

- 運動

- 睡眠

- ストレス

- 食養生

- 交感神経

- アンチエイジング

- 副交感神経

- アルコール依存症

- 血管

- 入浴

- 美容

- 老化防止

- 血液

- 頭痛

- 動脈硬化

- 認知症

- 漢方

- アレルギー

- 生活

- エアコン

- 東洋医学

- 免疫

- 自律神経、交感神経、副交感神経、寒暖差疲

- 文山

- 皮膚

- 熱中症

- 痛み

- 養生

- 脳梗塞

- 血糖値

- ダイエット

- 筋トレ

- 肝臓

- 寒暖差

- 三七畑

- コレステロール

- 乾燥

- 酸欠

- 若見え

- いびき

- 目

- 無呼吸症候群

- アルツハイマー

- 汗

- 高血圧

- ウィルス

- ストレッチ

- 筋肉

- 歯周病

- 難聴

- LDL

- 食物アレルギー

- スマホ

- 花粉

- 寒暖差アレルギー

- 腹八分目

- 夏バテ

- 難聴と認知症の関係性

- 腰痛

- 文山旅行記

- 白内障

- HDL

- タンパク質

- 掃除

- カビ

- 酸素欠乏症

- 血糖値スパイク

- 寝相

- 寝返り

- 冬場 寒暖差

- 低体温

- 免疫力

- 腎臓

- 鼻水

- 鼻詰まり

- 副鼻腔炎

- 紫外線

- 秋バテ

- 日焼け

- 骨粗しょう症

- ステロイド

- 梅雨

- ヘバーデン結節

- たばこ

- ミオパチー

- 筋ジストロフィー

- 先天性

- 遺伝子

- 指定難病

- マスク

- マスク生活

- 深呼吸

- 葉酸

- 長寿

- BMI

- 体重

- 六月

- 心臓

- 睡眠障害

- 肌荒れ 美容 皮膚

- 不登校 起立性調節障害

- 口内炎

- 慢性腎臓病

- 更年期

- ホットフラッシュ

- エストロゲン

- 体臭

- 加齢臭

- 舌

- 帯状疱疹

- 基礎代謝

- 漸増抵抗運動

- 活性酸素

- 抗酸化

- 幸せホルモン

- 低血圧

- 立ちくらみ

- 変形性膝関節症

- 変形性関節症

- 外反母趾

- 扁平足

- 痛み,腰痛

- 痛風、尿酸値、高尿酸値症

- 便秘、下痢

- ヒートショック

- 誤嚥性肺炎

- 気象病

- 突発性難聴

- こむら返り

- ホメオスタシス

- 恒常性

- 妊娠

- 妊婦さん

- パートナー

- カルシウム

- 日焼け 紫外線 肌のトラブル 美容

- 慢性的な痛み

- 5月病

- うつ

- 大人の発達障害

- 自閉スペクトラム症

- 毛細血管

- 冬

- 野菜

- 根菜

- 抜け毛

- 起立性調節障害

- へバーデン

- 文山、文山旅行記

- 心筋梗塞

- 梅雨 梅雨時期 養生

- 舌診

- コレステロール,LDLコレステロール,H

- 変形性膝関節症,変形性関節症

- 笑い

- セロトニン

- オキシトシン

- ドーパミン